薬物事犯統計等資料

このページでは、令和4年版犯罪白書を参考に、薬物事犯の各種統計をご紹介します。

1 覚醒剤取締法違反

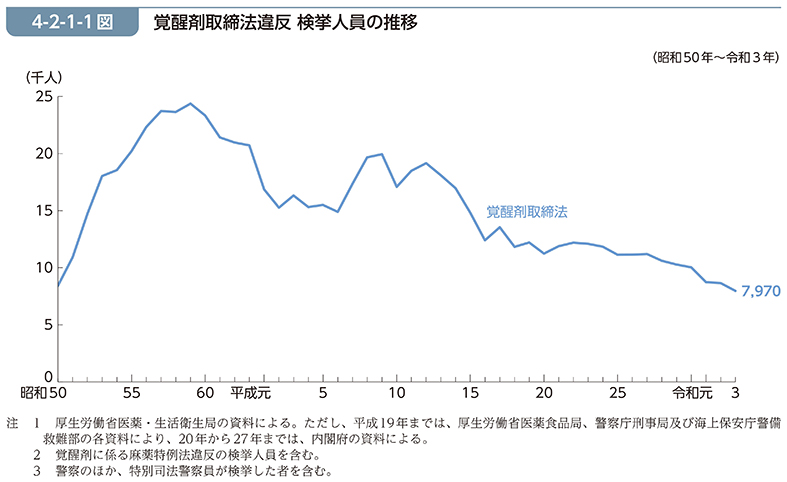

覚醒剤取締法(令和2年4月1日から従来の「覚せい剤取締法」から「覚醒剤取締法」へと改められました。)違反の検挙人員(特別司法警察員が検挙した者を含む。)の推移(昭和50年以降)は、4-2-1-1図のとおりです。

この図にはないですが、検挙人員は昭和29年(5万5664人)に最初のピークを迎え、その後は罰則の強化や徹底した検挙等により急激に減少し、昭和32年から昭和44年までは毎年1000人を下回っていました。

その後、昭和45年から増加傾向となり、昭和59年には31年以降最多となる2万4372人を記録しています。

昭和60年からは減少傾向となっていますが、平成7年から再び増加に転じ、平成9年には平成に入って最多となる1万9937人を記録しています。

13年以降は減少傾向にあるものの、令和3年の検挙人員は7970人まで減少しました。

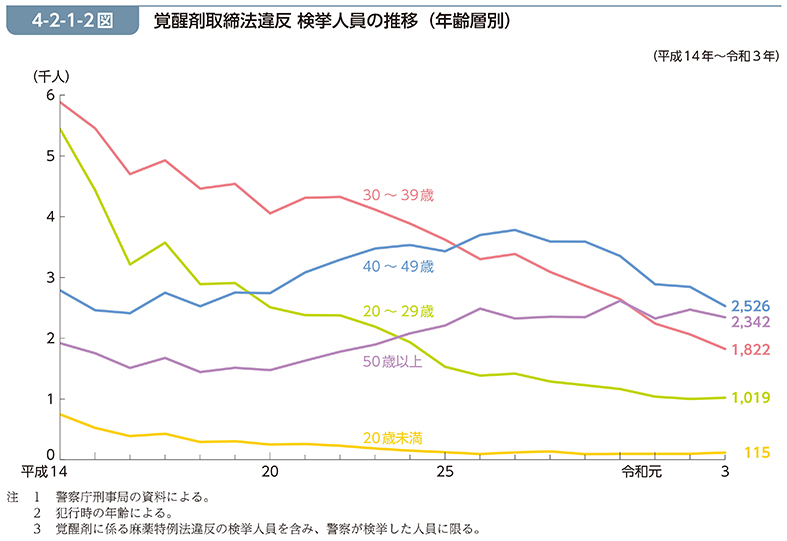

覚醒剤取締法違反の年齢層別の検挙人員(警察が検挙した者に限る。)の推移(最近20年間)は、4-2-1-2図のとおりです。

20歳未満、20歳代、30歳代はいずれも減少傾向にあります。

他方、40歳代及び50歳以上の年齢層は、平成21年以降増加傾向にありますが、令和元年あたりから減少傾向に転じています。

2 大麻取締法違反等

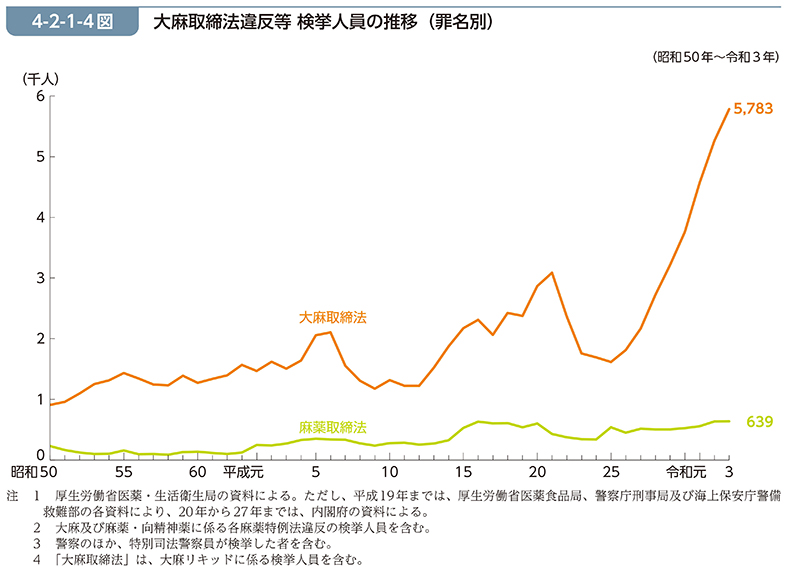

大麻取締法、麻薬取締法の各違反の検挙人員(特別司法警察員が検挙した者を含む。)の推移(昭和50年以降)は、4-2-1-4図のとおりです。

覚醒剤取締法違反とは異なり、大麻取締法違反の検挙人員は平成25年頃から一気に増加しています。

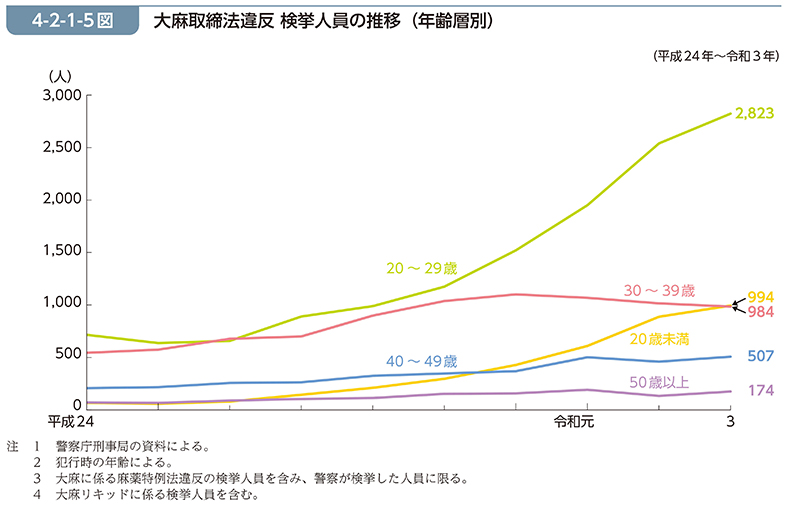

検挙人員を年齢層別にみると、平成24年以降、20歳代及び30歳代で全検挙人員の約7~8割を占める状況が続いていますが、30歳代の検挙人員が令和元年以降3年連続で減少したのに対し、20歳代の検挙人員は、26年から増加し続けており、令和3年は2,823人でした。

20歳未満の検挙人員も増加傾向にあり、大麻が若年層に広がっていることを示唆しています。

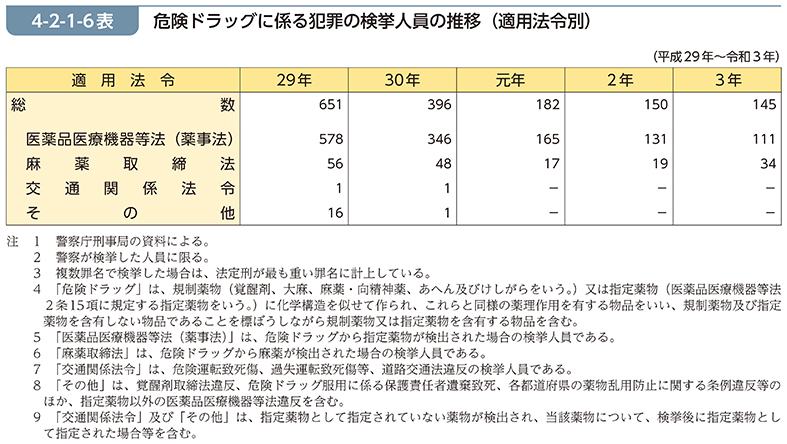

3 危険ドラッグにかかる犯罪

いわゆる危険ドラッグ(規制薬物(覚醒剤、大麻、麻薬・向精神薬、あへん及びけしがら)又は指定薬物(医薬品医療機器等法2条15項に規定する指定薬物)に化学構造を似せて作られ、これらと同様の薬理作用を有する物品をいい、規制薬物及び指定薬物を含有しない物品であることを標榜しながら規制薬物又は指定薬物を含有する物品を含む。)に係る犯罪の検挙人員の推移(最近5年間)を適用法令別に見ると、4-2-1-6表のとおりです。

危険ドラッグに関しては、指定薬物による保健衛生上の危害を防止するため、平成25年12月、医薬品医療機器等法(平成26年11月25日前の法律名は「薬事法」)が改正され、指定薬物の単純所持・使用等についても処罰されることになりました(平成26年4月1日施行)。

また、平成26年1月からは、新たな包括指定により指定薬物の対象が拡大され、現在も指定薬物が順次拡大されています。

危険ドラッグに係る犯罪の検挙人員は、平成29年にピークを迎えていましたが、その後は減少に転じ、令和3年には111人となりました。

そのうち60人は指定薬物の単純所持・使用等の検挙人員(同法84条28号に規定される所持・使用・購入・譲受けに係る罪による検挙人員のうち、販売目的等の供給者側の検挙人員を除く。)でした(警察庁刑事局の資料による。)。

4 取り締まり状況

5 起訴率等

令和3年における起訴率は、覚醒剤取締法違反では75.4%、大麻取締法違反では49.8%、麻薬取締法違反では61.6%でした。

また、令和3年における覚醒剤取締法違反の第一審における全部執行猶予率(懲役に限る。)は、38.4%でした。